楽しく会話できたりできることがとても嬉しいです。

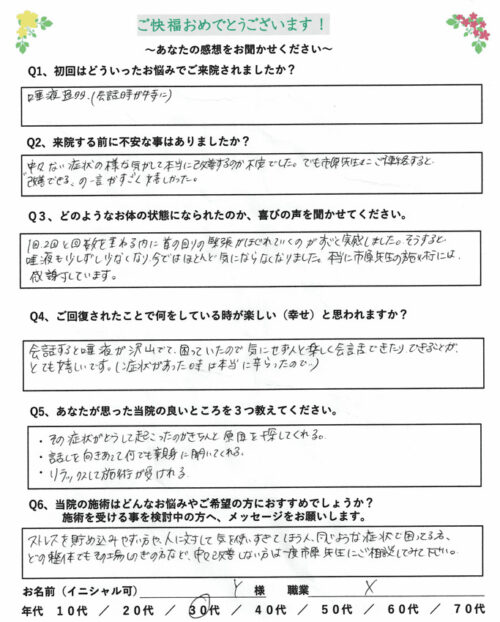

Q1:初回はどういったお悩みでご来院されましたか?

唾液過多(会話時が特に)

Q2:来院する前に不安な事はありましたか?

中々ない症状の様な気がして本当に改善するのか不安でした。

でも市川先生にご連絡すると改善できる。の一言がすごく嬉しかった。

Q3:どのようなお体になられたのか、喜びの声を聞かせてください

1回2回と回数を重ねる内に首の回りの緊張がほぐれていくのがすごく実感しました。

そうすると唾液も少しずつ少なくなり今ではほとんど気にならなくなりました。

本当に市川先生の施術には感謝しています。

Q4:ご回復されたことで何をしている時が楽しい(幸せ)と思われますか?

会話すると唾液が沢山でて困っていたので、気にせず人と楽しく会話できたりできることがとても嬉しいです。(症状があった時は本当に辛かったので)

Q5:あなたが思った当院の良いところを3つ教えてください

・その症状がどうして起こったのかきちんと原因を探してくれる

・話しを向き合って何でも親身に聞いてくれる

・リラックスして施術が受けれる

Q6:当院の施術はどんなお悩みやご希望の方におすすめでしょうか?施術を受ける事を検討中の方へ、メッセージをお願いします。

ストレスを貯め込みやすい方や、人に対して気を使いすぎてしまう人。同じような症状で困っている方。

どの整体でもその場しのぎの方など、中々改善しない方は一度市川先生にご相談してみて下さい。

匿名希望 30代

唾液の量が多いと気になりますし、特に会話時に他人からどう思われているのか気になると思います。

当院には、堺市にお住まいの方をはじめ、大阪市内や他府県など遠方からもご来院いただいております。

心療内科でお薬を処方されても、いまいち効果がない。

歯のかみ合わせの器具や、ボドックス注射をされても唾液量の改善が見込めない場合は、首こり(特に広頚筋の凝り)と脳疲労に着目をした当院の施術アプローチが参考になるかも知れません。

今ご覧くださっているページが、少しでもあなたの希望につながれば幸いです。

唾液分泌過多症について

唾液は、正常時で1日で1~1.5リットル分泌されます。

唾液は体のどこから分泌されるのかというと、「腺」とよばれる生命を保つために必要な物質を分泌する器官からです。

唾液に関しては、舌下腺・顎下腺・耳下腺、口腔内に無数ある唾液腺から唾液が分泌されます。

唾液の役割は、①お口の粘膜を潤し、滑らかにする(潤滑作用・湿滑作用)。②食べ物の消化を助ける③飲み込み(嚥下)を助ける④味覚(唾液がないと味覚障害になります)⑤酸によって溶けた歯の修復作用。などが代表的です。

唾液分泌過多症には二つのタイプがあります。

一つめは、実際に唾液の量が多い真正唾液過多症(しんせいだえきかたしょう)とよばれる症状です。

真正唾液過多症の原因は、妊娠中のつわり(よだれつわり)・胃炎・胃もたれ・逆流性食道炎・口内炎などがあげられます。

とはいえハッキリとした原因は解明されておらず、自律神経の影響が関係しているのではないかと考えられています。

二つめは、唾液の量は正常範囲内。しかしながら嚥下障害(飲み込みにくい)や心因性(精神的ストレス)により唾液が多いと感じる症状ことを、仮性唾液過多症(かせいだえきかたしょう)といいます。

仮性唾液過多症の原因は、何らかの事情で嚥下機能に障害が発生している、加齢に伴い飲み込む力が低下している。

心因性の場合は、強迫的な性格(あることを何度も確認してしまったりすること)・マイナス思考・人間関係で気を遣いすぎる・思い込みが強い・精神的ストレスが蓄積されている。

などの事情によって、実際は正常範囲内の唾液量にもかかわらず唾液の量が多いと気にされます。

唾液の分泌と自律神経の関係

唾液が分泌される器官として、舌下腺・顎下腺・耳下腺、口腔内に無数ある唾液腺があると前述しました。

これら唾液腺から分泌される唾液は、自律神経によってコントロールされています。

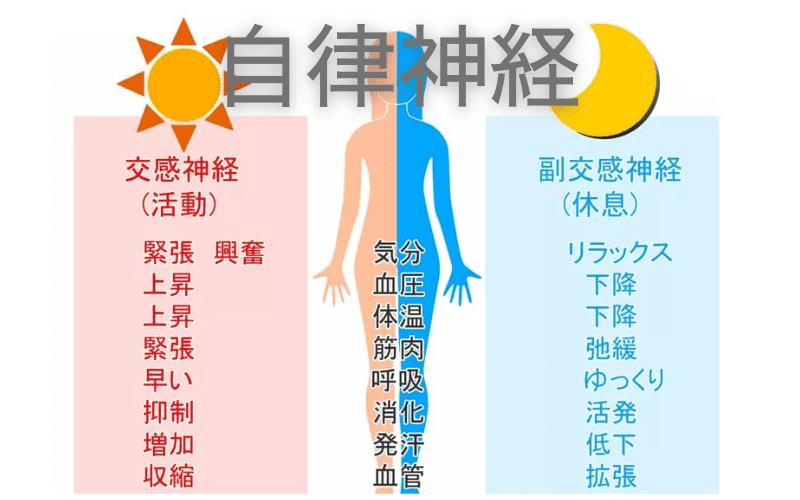

この自律神経は、交感神経(活動)と副交感神経(休息)。2つの神経で構成されています。

自律神経を構成する交感神経が優位になると、神経伝達物質のノルアドレナリンが分泌され、アミラーゼなどの唾液タンパク質が分泌されます。

そのため、交感神経が優位な時の唾液は粘液性といってネバネバしています。

一方、副交感神経が優位になると、アセチルコリンが分泌され、血漿成分中の水が唾液として分泌されます。

そのため、副交感神経が優位な時の唾液は漿液性(しょうえきせい)といってサラサラしています。

このように唾液の分泌と自律神経は、きってもきれない関係なのです。

- お薬・漢方薬

- 嚥下機能の訓練

- リラックス効果が期待できる呼吸法

- ツボ押し

- 食べ物に気をつける

確かに、これらの対策もいいと思います。

それでも、唾液の量が気になる。

緊張を和らげる薬や抗不安剤など、お薬の治療に不安や疑問を感じている。

唾液腺の摘出など、手術は回避したい。

そういうお気持ちがございましたら、この先につづく内容をお読みくださいませ。

さかい快福整体堂が考える唾液分泌過多症になる2つの原因

それぞれ、ご説明させていただきます。

唾液分泌過多症になる原因その①:首こり

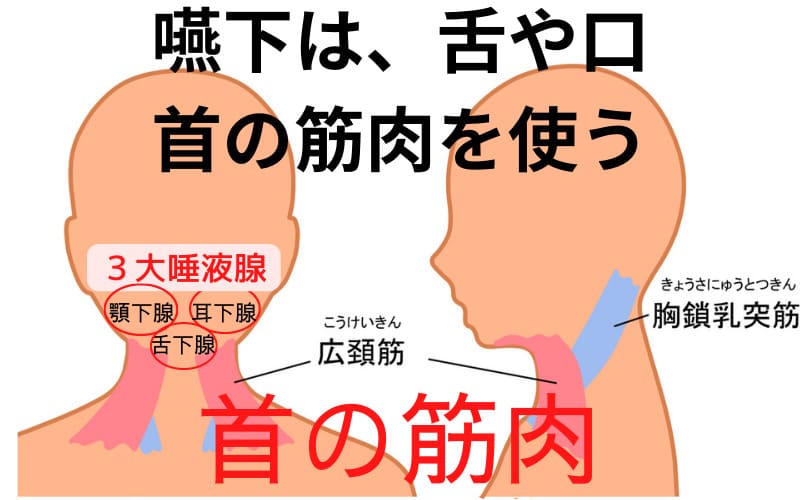

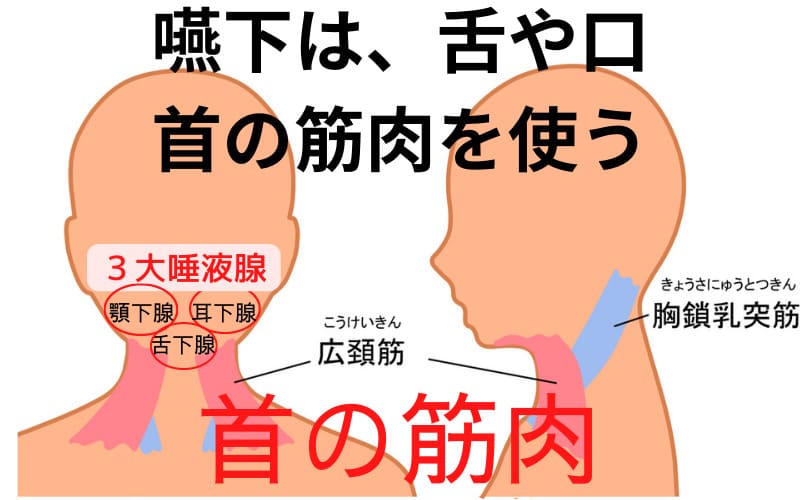

嚥下(えんげ)とは物をのみ込む行為。舌や口・首の筋肉を使って口から胃へと運ぶ一連の動作のことをいいます。

唾液をのみ込む時も、嚥下をしています。

さて、上の画像を見ていただくと、唾液を分泌する唾液腺に近い筋肉は肩でも背中でも腰でもなく、首の筋肉であることが分かると思います。

首の筋肉である広頚筋(こうけいきん)とは、首の前側を広く覆っている筋肉のことをいいます。

胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)は、首を左右にまわしたり真横に傾けたりする筋肉です。

広頚筋の付着ポイント

大胸筋と三角筋の前側から、下顎骨の前側(唇の下方と、その周囲の表情筋)まで。

胸鎖乳突筋の付着ポイント

耳のすぐ下にある骨がでっぱっている部分(乳様突起といいます)から、鎖骨の内側にある胸骨柄まで。

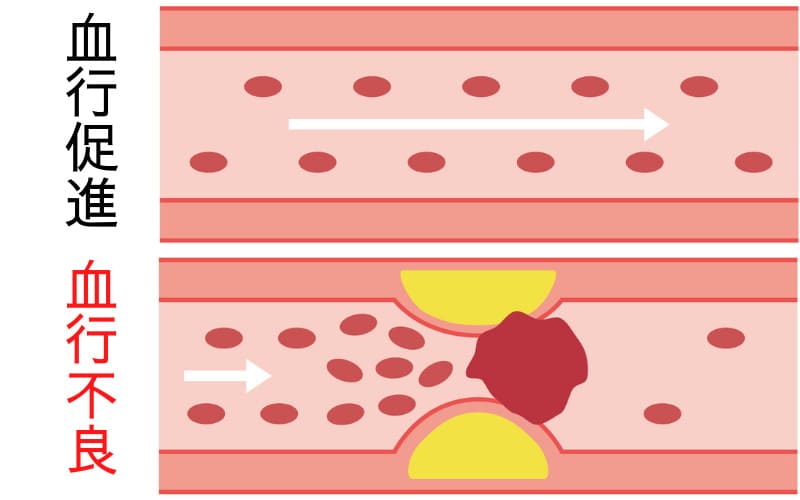

これら首の筋肉がこると、血行不良を起こしてしまいます。

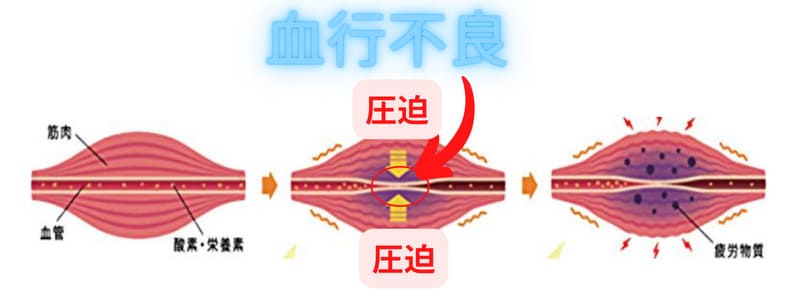

首をはじめとする、筋肉が血行不良を起こすメカニズム

血行とは、血液の流れ(循環する)のことです。

血液の流れ(循環)が悪い状態を、血行不良といいます。

血行不良は、血栓(血管の中に血の塊ができること)や動脈硬化の原因になるため、注意が必要です。

血行不良を起こす代表例が筋肉のこり。要するに筋肉の働きである収縮と弛緩がうまくいかないからです。

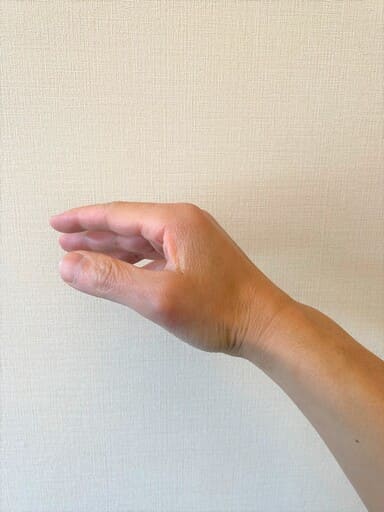

筋肉の働きである収縮とはこんなイメージです。

この状態のままでは指先への血の流れが悪くなる。と想像がつくと思います。

今度は筋肉を弛緩させてみました。

血液が指先まで流れていく。と想像がつくと思います。

もう少し具体的に説明をすると、筋肉の中には血管が通っており、血管の中に血液が流れるようになっています。

しかしながら、疲労・運動不足・同じ姿勢が続く緊張状態などによって筋肉がこると、血管が圧迫された状態になり血液の流れが滞ってしまいます。

これが血行不良を起こすメカニズムです。

唾液分泌過多症になる原因その②:自律神経機能の低下

自律神経を構成する交感神経と副交感神経の働き度合いのこと。

交感神経(活動)から副交感神経(休息)への切り替え

副交感神経(休息)から交感神経(活動)への切り替え

これらの作用がスムーズかそうでないか、レスポンスのことをいいます。

たとえば、100メートルを全速力で走ったり、出会いがしらで人とぶつかりそうになった時、誰でも呼吸が早くなり心臓の鼓動が早くなったりしますよね?

それらの体の作用は、自律神経を構成する交感神経(活動)が優位になることで、呼吸が早くなったり心臓の鼓動が早くなります。

いってみれば、ごく普通の体の作用です。

ところが、自律神経の機能が低下すると、そうした作用が必要な時に反応(レスポンス)が悪くなってしまいます。

自動車で例えると、アクセルペダルを踏みこんでも思ったようなスピードがでない。

唾液分泌過多症で一例をあげると、脳の視床下部から唾液分泌腺に「唾液を出してください!」という指令が乱発される。(過剰な唾液量の分泌を助長する)

補足

・視床下部は、内臓の働きや内分泌の働きを支配し、生命現象を司る自律神経の中枢です。

・視床下部から唾液分泌腺への指令(伝達)は、自律神経がおこなっています。

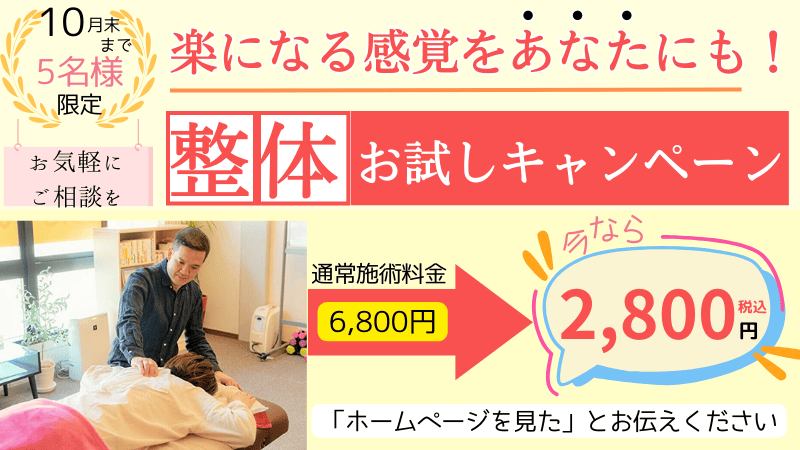

初回の施術料金:通常6800円→お試しキャンペーン価格 2,800円(税込み)

ご予約|3つの方法からお選びください

さかい快福整体堂が行う唾液分泌過多症に対する施術

唾液分泌過多症に対する施術その ① 首の筋肉をゆるめる

首のこりをゆるめる必要性をご説明します。

首は、頭と首の境目から腰と胸の境目までをケーブルのようにつなげる神経の束(脊髄)が存在する重要な器官です。

神経の束である脊髄。

そのうちの一つが、今ご覧くださっているページで何度かご説明をした自律神経です。

首がこる(固くなる)と神経の束である脊髄。要するに自律神経に影響を及ぼします。

さて、同じ首こりでも、一人一人首がこっている状態は異なります。

- ある方は、右側の首が著しくこっている。

(左右でアンバランスが生じている) - ある方は、同じ筋肉でも、ある部分はやわらかい。でも、ある部分は著しくこっている。まるで山脈のような首こり。

- ある方は、前よりの首の筋肉は左がこっている。しかしながら、後ろ側の首の筋肉は右側がこっている。つまり前後でクロスした首こり。

これらはほんの一例で、100人いれば100通りの首こりの状態が見受けられます。

ここで、日々の施術で感じることをお伝えします。

唾液分泌過多症の場合、首の前側を広く覆っている広頚筋が固いケースがほとんどです。

首の前側というよりも、喉元や顎まわりの筋肉が固い、あるいはそのあたりの筋肉が詰まっているような違和感がする。そう思われる方は広頚筋が固くなっていると思っていただいていいでしょう。

広頚筋が固くなると、唾液過多や喉の狭窄(つまったような違和感・飲み込みにくい・声をだしづらい)の症状が表れやすいです。

広頚筋と胸鎖乳突筋が共に固い場合は、唾液分泌過多症以外にも頭痛・不眠・めまいなどの症状が併発されているケースが多いです。

この首こり(広頚筋・胸鎖乳突筋)をどのようにしてゆるめるのかといいますと、首ではなく腕や手首・鎖骨下の筋肉にアプローチをしていきます。

なぜ、直接首を揉まないのかといいますと、二つの理由があります。

一つ目は、首には神経の束である脊髄が存在するからです。

首は頭や胴体と比較をすると、明らかに細いです。

ましてや、喉や顎付近に近い広頚筋は背中や腰など他の筋肉と比較をすると薄い筋肉です。

その細い首に神経の束が密集している訳ですから、デリケートに扱わないといけません。

二つ目の理由は、そもそものお話し首の筋肉がこっている(固い)状態というのは、あくまでも結果だからです。

結果(こり・固い)に至った過程や根本原因を明確にし、そこにアプローチをおこなわなければ、まるでモグラ叩きのように、こってはほぐす、こってはほぐすということを繰り返してしまいます。

喉や顎付近に近い広頚筋を直接もむ(ほぐす)行為は、慣れていないと触れことが怖い箇所ですし、ほとんどのケースがその時は楽になるけれど、すぐに固くなってしまいます。

その結果、何度も施術を受けないといけなくなる可能性が高くなります。

なぜ、このようなことになるのかというと、結果(こり・固い)に対したアプローチだからです。

当院では、根本原因(こっている首とは違う離れた箇所)にピンポイントでアプローチをしていきます。

唾液分泌過多症に対する施術その ② 脳疲労のケア

脳脊髄液を身近な例でご説明

脳脊髄液の分かりやすいイメージとして、お豆腐屋さんでご説明します。

商店街やスーパーにあるお豆腐屋さん。きれいなお水の中に豆腐が浸かっています。

その状況で例えてみますね。豆腐が「脳」で、豆腐が浸かっているきれいなお水が「脳脊髄液」水が汚れてしまうと豆腐は美味しくないと思います。

それと同じように脳を満たしている脳脊髄液の循環が悪くなると、脳のパフォーマンスが落ちてしまい、体調不良になる…そんなイメージです。

脳が使うエネルギー消費量は、体全体の約20%。

脳だけでもたくさんのエネルギーを使う分、脳にはしっかり休んでほしいですよね。

そこで血液・リンパ液につぐ第3の循環系である脳脊髄液へのアプローチが鍵となるのです。

【音声で説明】唾液の量をコントロールする当院の施術内容

夜寝る時に唾液が気にならないので、凄くストレスが減りました!

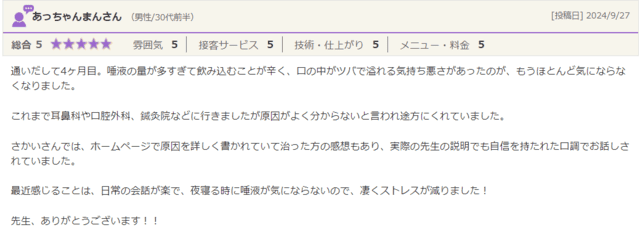

通いだして4ヵ月目。唾液の量が多すぎて飲み込むことが辛く、口の中がツバで溢れる気持ち悪さがあったのが、もうほとんど気にならなくなりました。

これまで耳鼻科や口腔外科、鍼灸院などに行きましたが原因がよく分からないと言われ途方にくれていました。

さかいさんでは、ホームページで原因を詳しく書かれていて治った方の感想もあり、実際の先生の説明でも自信を持たれた口調でお話しされていました。

最近感じることは、日常の会話が楽で、夜寝る時に唾液が気にならないので、凄くストレスが減りました!

先生、ありがとうございます!!

楽しく会話できたりできることがとても嬉しいです。

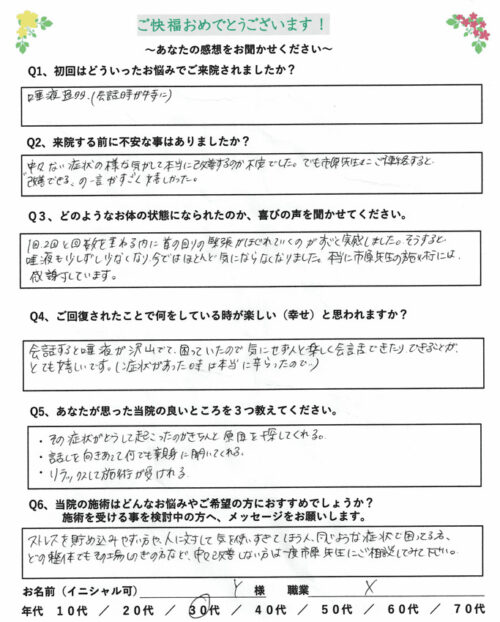

Q1:初回はどういったお悩みでご来院されましたか?

唾液過多(会話時が特に)

Q2:来院する前に不安な事はありましたか?

中々ない症状の様な気がして本当に改善するのか不安でした。

でも市川先生にご連絡すると改善できる。の一言がすごく嬉しかった。

Q3:どのようなお体になられたのか、喜びの声を聞かせてください

1回2回と回数を重ねる内に首の回りの緊張がほぐれていくのがすごく実感しました。

そうすると唾液も少しずつ少なくなり今ではほとんど気にならなくなりました。

本当に市川先生の施術には感謝しています。

Q4:ご回復されたことで何をしている時が楽しい(幸せ)と思われますか?

会話すると唾液が沢山でて困っていたので、気にせず人と楽しく会話できたりできることがとても嬉しいです。(症状があった時は本当に辛かったので)

Q5:あなたが思った当院の良いところを3つ教えてください

・その症状がどうして起こったのかきちんと原因を探してくれる

・話しを向き合って何でも親身に聞いてくれる

・リラックスして施術が受けれる

Q6:当院の施術はどんなお悩みやご希望の方におすすめでしょうか?

施術を受ける事を検討中の方へ、メッセージをお願いします。

ストレスを貯め込みやすい方や、人に対して気を使いすぎてしまう人。同じような症状で困っている方。

どの整体でもその場しのぎの方など、中々改善しない方は一度市川先生にご相談してみて下さい。

匿名希望 30代

以上、当院の整体から見た唾液分泌過多症の解説と施術内容でした。

初回の施術料金:通常6800円→お試しキャンペーン価格 2,800円(税込み)

ご予約|3つの方法からお選びください

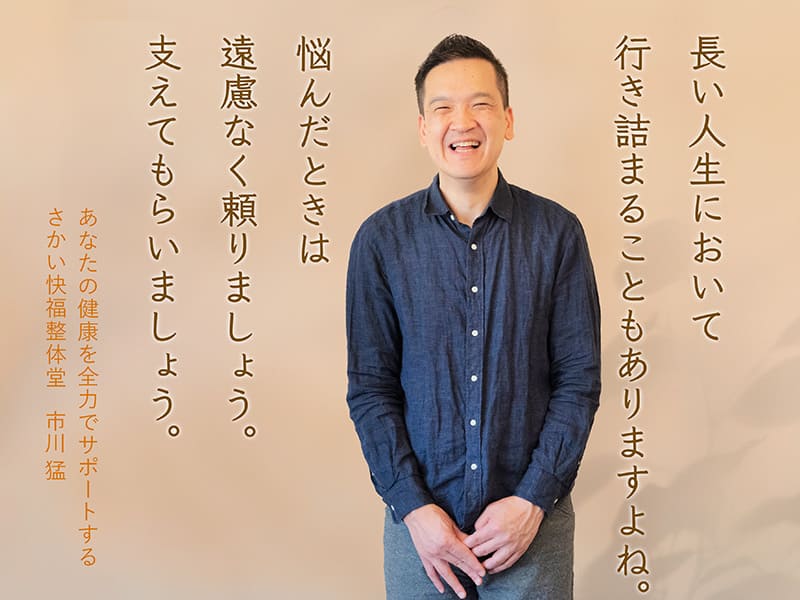

WELLNESS NOW インタビュワー 井ノ口 雅幸様

私は全国の治療院をインタビューし、地域の皆さまにとって、最適な治療院に巡り合っていただく活動をしております、WELLNESS NOWの井ノ口と申します。

市川さんの施術は一言で言うと「安心感」と言い表せると思っております。

元々、市川さん自身が原因不明の体調不良に悩まされており、その時に医療機関や整骨院、健康グッズやセルフケアなど、あらゆるものを試したけど解決されなかった経験。

そして、無事に原因が分かり健康を取り戻した経験。

その2つの経験を持っているからこそ、来店された患者様が「どんな辛い思い」をしていて「解決したらどれだけ楽になるか」を【共感】して【安心感】を与えることができるのではないかと思います。

また、もう1つ感じ取れた市川さんの強みは「振り返り力」だと思います。

一人の施術に真剣に時間をとって向き合っているからこそ、期待通りの効果が出た時も、効果が出るまでに思ったより時間がかかってしまった時も振り返りを行い、より良い施術、より安心してもらえる施術を深く考え続けられています。

全国の先生方にインタビューをおこない感じた事は、ほとんどの先生がカラダにフォーカスをされている。

一方で市川さんの場合、カラダと気持ち両方にフォーカスをされているところに市川さんの経験が活かされていると感じました。

「原因は不明だけど、ずっと不調がある…病院や薬を試してみたけど良くなった感じがしない」とお悩みの方は、ぜひ一度足を運んでみてください。

きっと、期待以上のスッキリ感が得られると思います。

WELLNESS NOW インタビュワー 井ノ口 雅幸

整体院紡ぐ 院長 高村 久義先生

はじめまして、整体院紡ぐの院長高村久義です。

整体師として15年の私が市川先生にとても感銘をうけましたので、そのことについてお伝えさせていただきます。

結論から伝えさせていただきますと、「短時間で心身を楽にする回復の専門家」です。

市川先生の院に入った時に笑顔で出迎えてくださいます。「笑顔でもてなす」ことをしていると、とても印象的なことを覚えています。

院内は広くて、圧迫感もなく患者様が過ごしやすいように工夫されていることが素敵です。

心が行き届いた院内で優しいカウンセリングがとても心地が良いです。

整体だけをやっている先生には到底届かない領域のカウンセリング力があります。

そして肝心の施術はどうかと言いますと、的確に不調の部分を捉えてくれます。「そこ!」ってついつい声が出てしまうほどに。

そしてたった数分で体が楽になっているのを感じられるのは衝撃的でした。

整体の領域を超えた、市川先生の人生が詰まっている「至極」の整体をぜひ受けてみてください。

整体院紡ぐ 院長

高村 久義

公認心理師 臨床心理士 上田 富美子様

市川さんは男性でありながら、女性のお客さまが圧倒的に多いということをご存知でしょうか?

しかも整体師という市川さんの専門性からすると人の身体に介入するので、カウンセラーを選ぶとき以上に施術者の性別が重要視される気がします。

どういうこと?市川さんが選ばれる理由とは?

私の行きついた答えは、性別を超えたところに市川さんの魅力がある。

身体の痛みだけじゃなくて、心の痛みも癒せてしまう市川さんの元に来るクライエントさんって、最初は、身体の痛みや不調が原因の人が多いはず。

ある日、お互いのスキルアップの一環で、市川さんがカウンセラー役、私がクライエント役でトライアルカウンセリングをしたときのこと。

私の頭に浮かんだ言葉は、「この人は、人の心の痛みが分かる人だな」

これは、当たり前のことのようで軽視されがちなこと。

私はこのときのクライエント体験で、カウンセリングの基本に忠実な市川さんの姿から初心に帰る思いがしました。

そこには市川さんの人としてのありようが映し出されていて、カウンセリングの知識やスキルはこの「ありよう」が土台となって、はじめて活かされることを市川さんから改めて学んだ気がします。

公認心理師 上田 富美子

よくいただくご質問

気にすればするほど、唾液が分泌されるのですが、なぜですか?

脳はイメージ(想像・意識・気にする)と現実の区別がつかないため唾液が分泌されます。そのため、脳をリラックスさせる施術と、気持ちが楽になる考え方(認知行動療法)。つまり体と心、両方からアプローチをすることが本質的な改善方法となります。

お客さまと会話をする際に、唾液が気になり話しづらく、お客さまに迷惑をかけてしまうと思うと、余計に唾液が気になってコミュニケーションが苦手になってきました…

相手からどう思われているのか?迷惑をかけていないか?失礼な対応をしてしまっているのではないか?など、いろいろと気になりますよね。このあたりについては「思い込み」があるかもしれません。当院のサポートで一つ一つお気持ちの整理をされることをおすすめします。

気にし過ぎる性格や心配性。緊張癖や物事を深く考え過ぎてしまうなど、自分の個性が唾液に影響しているように思うのですが、先生はどう思いますか?

病は気からといわれるように、からだとこころは密接に関わっていることから、影響はあると思います。それでも、まずは体へのアプローチで唾液の量がコントロールできるかどうか経過をみていくことをおすすめしています。

あなたのなりたい健康を全力でサポートします

ある人は、「唾液を気にせず会話ができるようになりたいです!」

ある人は、「毎回、飲み込む時に嫌な気分にならなくなるとうれしいです。」

ある人は、「他人の目線を気にして唾液の処理をしなくても済むようになりたいです」

ある人は、「唾液過多を改善させるための情報を探さなくていいようになりたいです。」

またある人は、「元気だった頃の日常生活を取り戻せるだけで幸せです。」

当院は、そんな声を大切に日々来院される方の施術に努めています。

もう…これ以上、痛みや不調を我慢して過ごす日常から卒業しませんか?

自分一人の力では限られてきますが、一人でも多くの方の健康に寄与したい。

あなたが元気になることはもちろん、あなたのやりたいことができる幸せを実現するために私が全力でサポートをさせていただきます。

このように思っています。

もし、あなたが「ここの整体院、よさそうかも。」と思われましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。