- 頭の中から、低い籠り音・キーンという高い音が聞こえる

- 頭のうしろや、てっぺん付近から音が鳴っているように聞こえる

- 耳鼻科や脳神経外科で受診をしても異常なしと説明される

- よく頭が疲れると思う

- 音が気になるため、満足に寝ることができない

- 何かに集中したり、一度頭鳴りを感じるとずっと音が気になる

頭の中から音が聞こえると一体何か起きてるのか?治るのだろうかなど心配になりますよね。

耳鳴りはよく聞かれる体調不良ですが、頭鳴りという言葉があることを最近知った方もいらっしゃるでしょう。

今、ご覧くださっているページが頭鳴りでお悩みの方はもちろん、支えていらっしゃる方にとって少しでもお役に立つことができれば幸いです。

頭鳴り(あたまなり・ずなり)について

あたまなり、ずなりとも呼ばれ、頭の中で「ジー」「サー」「キーン」というような言葉では表現しにくい音が鳴る症状のことをいいます。

頭鳴りの原因は、医学的に解明されておらず、精神的ストレス・セロトニンの減少・自律神経の乱れなど、大きな枠といいますか抽象的な表現での説明に留まるケースが多いです。

さかい快福整体堂が考える頭鳴りになる原因

いくつか身近なたとえ話と実例を通して、当院が考える頭鳴りになる原因を説明させていただきます。

頭鳴りの原因 ①:脳疲労

解説

脳自体の重さは、成人で1200~1500g。体重の約2~2.5%を占めている臓器です。

それでも、脳が使うエネルギー消費量は体全体の約20%。

脳だけでも、たくさんのエネルギーを使う分、脳にはしっかり休んでほしいところです。

脳が疲労するということは、脳が使うエネルギー消費量が20%以上を超えてしまっていると推測します。

あくまでも熱が籠るイメージとしてご説明をすると、新しい業務を一から覚える。

睡眠時間を削って、4時間連続でプレゼンの資料作りをパソコンでおこなう。

頭を使う仕事に長年従事している。(脳疲労が徐々に蓄積されていく)

理由が見つからない悩みで悩み続けるなど、脳が疲労する過程で脳が使うエネルギー消費量が40%だと想定すると頭がカッカするといいますか、脳に熱が籠るイメージができると思います。

そうした脳疲労が蓄積されると、頭の中から音が聞こえる症状として表れても不思議ではありません。

脳疲労によって熱が籠るイメージを、パソコンで例えてみましょう。

パソコンで、必要な情報をダウンロードしてA4のコピー用紙200ページ印刷をする。

いくつかのタブを同時に開いて作業をする。

1時間以上の動画をアップロードする。一日に6時間以上作業をする日があたりまえ。

それでも、パソコン購入後1年や3年なら余程のことがない限り支障はないでしょう。

しかしながら、7年や10年も使用すると作動が重く(遅く)なったり、強制的にシャットダウンをする機会も増えてくるでしょう。

その時にパソコンに触れると、熱を帯びていることが分かります。

なぜ熱を帯びるかといいますと、パソコンの中の脳と例えられるCPU(中央処理装置)がパソコン利用時に様々な情報処理を絶えず行っているため、高温になりやすいからです。

それでも高温にならないように、パソコン内には冷却ファンが内蔵されているのですが、ファンもモーターで稼働しているため熱が発生します。

実際に脳疲労を実演してみました↓

今、私(市川)は、頭鳴りのご説明をするために、パソコンに向き合い文章を考えて編集をしている最中です。

物書きを本業としていないため、文章構成・接続語・誤字脱字など、かなり頭(脳)を使って考えて文字入力をしています。

集中して文字入力ができる時間は、20分が限界です。

途中で休憩を入れて、また再開。大事なところは更に集中をして作業を行います。

日によっては、夕食を食べてからまた再開。帰宅時間が23時を過ぎることもしばしば。

頭で考えながらパソコン作業を行い限界が来ると、頭がカーと熱くなっていることが分かりますし、目の奥が痛くなります。(←眼精疲労ではなく脳疲労による目の奥の痛みです)

さらに、歩くと頭がフラフラとする。こうした症状の原因が脳疲労の特徴です。

幸い毎日こうした作業を行わないため、脳疲労が関係する体調不良(頭鳴り)にはなっておりませんが、参考になるお話しだと思い取り上げてみました。

頭鳴り(症状)を自動車の不具合で例えてみます。

頭鳴りを自動車の不具合で例えると、エンジン本体が熱くなりすぎるオーバーヒートの状態。

オーバーヒートになる原因としては、エンジンを冷却する冷却水を長年交換していない。

冷却水の循環が悪い。あるいは冷却水が流れるホースやサーモスタット(温度調節器)などの部品が長年使用することで劣化し、オーバーヒートを引き起こしてしまいます。

水温計や異音・異臭に気づき早急に熱くなったエンジンを冷まさないと、エンジン内部から異音(カリカリ・カンカン・キンキン)というような金属音が発生し、最悪エンジンが止まってしまいます。

これはある意味、前述したパソコンが熱を帯びて強制シャットダウンすることと同じ構図です。

脳に栄養を送り、脳の老廃物を排出させる脳脊髄液について

人間の約7割は体液で、主に血液・リンパ液がよく知られています。

その他にも、脳には脳専用の体液、脳脊髄液で満たされています。

この脳脊髄液は、脳や脊髄の中にある神経へ栄養を送り、脳の老廃物を排出する役割を担います。

次に、脳脊髄液の循環不良についてご説明します。

例えば、お風呂の水を排水口に流した時に、排水口が詰まっていると、水の流れが悪くなりますよね?

脳の体液も同じで、脳脊髄液が体中を巡ろうと思っても、体のどこかで詰まっているとすれば、脳脊髄液の流れが悪くなる。いわゆる循環不良を起こします。

そうした循環不良の状態が、一年・二年・三年と続くと、流石に体のどこかに支障をきたすことは想像できると思います。

頭鳴りの原因 ②:首こり

「首こりは万病のもと」健康業界ではそういわれています。

なぜ首がこると万病を引き起こすのかというと、首には人間の生命を支える重要な器官がたくさんつまっているからです。

なかでも一番大切なのが神経の束である脊髄神経。

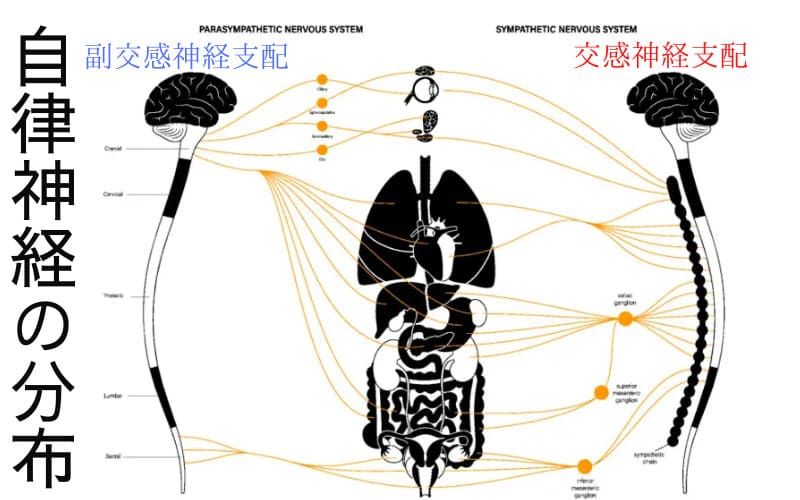

脊髄神経とは、背骨の空洞(脊柱管)で保護されている脊髄に出入りをする末梢神経のことをいい、体の各部分にはりめぐらされた細かいネットワークを形成しています。

自律神経(交感神経と副交感神経で構成)は、末梢神経に属します。

首の筋肉がこる要因 うつむき姿勢

うつむき姿勢の代表格は、スマートフォンの操作です。

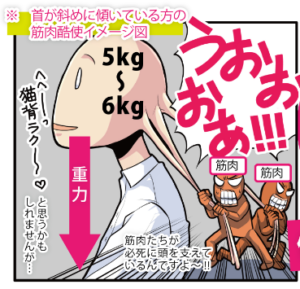

下のが画像を見ていただくとお分かりだと思いますが、全体的に「うつむき姿勢」です。

これらのうつむき姿勢は、首の筋肉に負担をかけています。

具体的にご説明をさせていただくと、頭の重さは平均すると5~6kgといわれており、それがうつむき姿勢になると、3~4倍(20㌔相当)の負担が首の筋肉にかかってしまうのです。

首こりチェック

首こりのセルフチェック動画をご用意しました。カンタン数秒でチェックできます。

① 首横倒しチェック

ゆっくりと、首を真横に傾けてください。

チェックポイント

・動きが途中で詰まる

・どこかでこりを感じる

・左右で比べる

私の場合、横に倒す途中で斜め後ろに傾いています。

また、右に傾ける時が固いです。

② 首まわしチェック

ゆっくりと、首をまわしてください。

チェックポイント

・動きが途中で詰まる

・コリコリ音が鳴る

・左右で比べる

私の場合、左よりも右にまわした時に窮屈になっています。

顔の角度に違いがでています。

③ 首上下チェック

ゆっくりと、首を上下に倒してください。

チェックポイント

・動きが途中で詰まる

・どこかでこりを感じる

・ズキッと痛む

私の場合、もっとうつむくことができる思います。

後ろの時に、斜め左後方に倒れています。

頭鳴りの原因 ③:精神的ストレス

人間が感じる3大精神的ストレスは、①人間関係 ② お金 ③ 健康だと言われています。

確かにその通りで、個人的には「思い通りにならない」から精神的ストレスを感じると思っています。

つまり、理想と現実とのギャップで精神的ストレスを感じるのです。

さまざまな精神的ストレスのなかでも、頭鳴りでお困りの方にとって、最大のストレスは「頭の中で鳴る音」の煩わしさではないでしょうか。

・一生、音が気になる生活を送らなくてはいけないかもしれない

・病院を受診されても、耳鳴りと解釈されてストレスを感じる

・頭のなかの音が常に気になるため、気がおかしくなりそう

・家族や友達、職場の同僚などに理解してもらえず孤独を感じる

・イヤーワームとは違うような現象

こうした精神的ストレスは、直ぐに解決できないかもしれませんが、体を楽にすると心も幾分楽になるため、体に対して何らかのアプローチが必要になってきます。

お問い合わせ・ご予約の方法

さかい快福整体堂が行う頭鳴りに対する施術は2つのアプローチ

頭鳴りに対する施術 ① 首の筋肉をゆるめる

首のこりをゆるめる必要性をご説明します。

首は、頭と首の境目から腰と胸の境目までをケーブルのようにつなげる神経の束(脊髄)が存在する重要な器官です。

神経の束である脊髄。そのうちの一つが今ご覧くださっているページで何度かご紹介をした自律神経です。

首がこる(固くなる)と神経の束である脊髄。要するに自律神経に影響を及ぼします。

世間でよく使用される言葉でお伝えすると、自律神経の乱れ・自律神経のバランスが乱れている状態。

そのため、身体のどこかに痛みや不調として表れるようになりますが、適切なアプローチをおこなうことで頭鳴りは改善されていきます。

さて、同じ首こりでも、一人一人首がこっている状態は異なります。

- ある方は、右側の首が著しくこっている。

(左右でアンバランスが生じている) - ある方は、同じ筋肉でも、ある部分はやわらかい。でも、ある部分は著しくこっている。まるで山脈のような首こり。

- ある方は、前よりの首の筋肉は左がこっている。しかしながら、後ろ側の首の筋肉は右側がこっている。つまり前後でクロスした首こり。

これらはほんの一例で、100人いれば100通りの首こりの状態が見受けられます。

この首こりをどのようにしてゆるめるのかといいますと、首ではなく腕や手首・鎖骨下の筋肉にアプローチをしていきます。

なぜ、直接首を揉まないのかといいますと、二つの理由があります。

一つ目は、首には神経の束である脊髄が存在するからです。

頭や胴体と比較すると、明らかに首は細いです。その細い首に神経の束が密集している訳ですからデリケートに扱わないといけません。

二つ目の理由は、そもそものお話し首の筋肉がこっている(固い)状態というのは、あくまでも結果だからです。

結果(こり・固い)に至った過程や根本原因を明確にし、そこにアプローチをおこなわなければ、まるでモグラ叩きのように、こってはほぐす、こってはほぐすということを繰り返してしまいます。

当院では、根本原因(こっている首とは違う離れた箇所)にピンポイントでアプローチをしていきます。

頭鳴りに対する施術 ② 脳疲労のケア

脳脊髄液を身近な例でご説明

脳脊髄液の分かりやすいイメージとして、お豆腐屋さんでご説明します。

商店街やスーパーにあるお豆腐屋さん。きれいなお水の中に豆腐が浸かっています。

その状況で例えてみますね。

豆腐が「脳」で、豆腐が浸かっているきれいなお水が「脳脊髄液」

水が汚れてしまうと豆腐は美味しくないと思います。

それと同じように脳を満たしている脳脊髄液の循環が悪くなると、脳のパフォーマンスが落ちてしまい、体調不良になる…そんなイメージです。

そこで血液・リンパ液につぐ第3の循環系である脳脊髄液へのアプローチが鍵となるのです。

以上が、頭鳴りの解説と当院の施術内容でした。

院長メッセージ

長引く体調不良

原因不明の身体の不調

この先、ずっと今の体調と付き合っていけなくてはいけないのか…

医療費用の負担がのしかかり、プライベートの時間がへっていく

大きな医療機関でも、明確な原因が分からないとされる頭鳴りの原因は、自律神経の乱れ(自律神経失調症)かもしれません。

もし、ご関心があるようでしたら、経験に基づく自律神経失調症になりやすい10個の特徴と対策というブログを公開しておりますので、チェックしてみてください。

そう思っています。

もし、少しでも「ここの整体院で一度みてもらおうかな?」と思われましたら、お気軽にご相談ください。